胃旁路手术可以对包括肥胖症、糖尿病等在内的一系列健康问题起到抑制作用。研究者们正致力于寻找个中原因。

每个星期,座落于宾夕法尼亚州的匹兹堡医学中心都会迎来大约20位患者,前来咨询有关减重手术的相关问题。护士会向他们询问并记录病史,并对其进行一系列的常规体检;然后,由外科医生与患者就手术方式进行讨论。

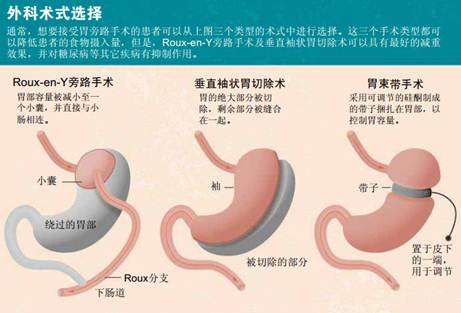

Anita Courcoulas是该医学中心微创胃旁路手术及普外科的主任,在过去的25年间,她与患者间进行过无数次这样的谈话。在这些年里,她与患者在谈话时所使用的信息与病例,发生了巨大的变化。这得益于广泛开展的临床试验。现在,她终于可以比较自信地告诉患者,此类手术不仅仅可以帮助他们显著地减少体重,同时,还能有效降低心脏病、中风、癌症的患病率以及死亡率。其中,最常见的一种术式是Roux-en-Y胃肠吻合手术,该术式可以将胃容量缩减到一个鸡蛋大小——接受此手术的糖尿病患者中,多达60%在术后数年里糖尿病症状得以缓解。

当然,此类手术也有一定的缺点,这也是必须要告知患者的。例如,手术费用(大约在25,000美元);有可能产生与摘除胆囊类似的术后并发症;可能导致营养不良,或者对某些食物不耐受。但是,在手术谈话中让患者感到最难以抉择的是手术预后的不确定性。也就是说,此类手术并非对每个人都有效,对部分人而言,体重减轻也可能只是维持很短暂的时间。

目前,临床医生还不清楚胃旁路手术及其它类似的手术为何可以抑制糖尿病及其它疾病的发生。一直以来的观点是,这主要是由于患者体重在术后降低了——一般其体重可以降低多达四分之一。但是,在上世纪八十年代,就有研究者发现一些患者在接受手术后,新陈代谢速度加快,这表明还有其它因素对疾病控制发挥着作用。目前,已经有研究者进行了大量的动物实验,对机体在接受手术后会产生哪些新陈代谢方面的改变进行探究。这些改变主要源于为了适应术后新的机体环境,这些环境改变包括:肠道菌群、胆汁酸、激素分泌以及组织生长等。人们都希望通过研究可以阐明术后机体到底会出现哪些变化,可以帮助临床医生去判断哪些患者能从手术中受益,甚至进一步可以通过改变患者新陈代谢水平来控制疾病,而不必进行手术。

与饥饿作战

1952年,外科医生Viktor Henrikson在瑞典进行了首例减重手术(Bariatric surgery)。他将一名女性患者长达105厘米的小肠通过手术移除了。但是,这个手术并未帮助该患者减轻体重,却治好了她的便秘,并且提高了她新陈代谢的速度。根据Henrikson临床病例报告中所描述的,该患者对手术“很满意,并且主观感觉比以前更加健康,精力更加充沛。”

在接下来的20多年里,美国的外科医生对手术术式进行了不断地改进。他们将小肠从两端截断,然后把中间部分全部移除,只留下大约40厘米的长度,把两端重新接在一起。这种方法被称作小肠绕道术,可以使患者体重显著减少,但同时也会产生一系列令人不舒服的副作用,如肠胀气、腹泻、烧心及脱水等。经绕道术的小肠内菌群会持续增高,肝脏也会受到感染。“每个人都认识到,如果这种情况持续五年,你的肝脏就完了,”华盛顿大学的内分泌学家David Cummings说。

如今,胃旁路手术的金标准术式是Rouxen-Y吻合术。该术式于1977年创立,手术中,在患者胃部顶端缝成一个小囊,并与小肠相连,被绕过的胃部与小肠重新相连,形成一个“Y”字形状,

继续发挥运载液体和微生物的作用,以防止溃烂的发生。

在实施胃旁路手术之初,外科医生就发现该手术可以提高患者的新陈代谢速率:患者的血糖水平在一周左右就会恢复正常。“我们对于改善速度之快感到很惊讶,尽管患者在短期内仍然呈现肥胖状态。”一份1987年的研究报告中这样写道,该报告对397例手术进行了记载。患者表示,他们不再像手术前那么容易觉得饥饿,吃正餐和零食比以前都减少了。经过一段时间,他们的饮食偏好也随之发生了变化;一些非学术类报道中曾提到,手术之后,患者更倾向选择沙拉,而不是甜点或者脂肪含量高的其它食品。显然,这类改变并不能简单的用胃容量减小来解释,Cummings说道——如果原因这么简单的话,那么最有可能的情况时,患者的饮食方式变成了少吃多餐,而不一定会真正减少能量的摄入。“人们不禁十分好奇,到底是什么改变了患者的饥饿感呢?”

2002年,Cummings等人发现了第一个与旁路手术相关的生化标志物。他们对数十名患者血液中的“饥饿激素”(ghrelin)水平进行了监测,饥饿激素是由胃肠道细胞所分泌的。正常情况下,当胃部排空时,饥饿激素水平会陡然升高,在进食后,随之下降。Cummings在研究中则发现,胃旁路手术抑制了这种激素水平的波动。原本存在的饥饿激素峰值与最低值的交替出现现象消失了,取而代之的是十分平缓的改变。“这是个相当重要的发现,” Cummings说。

但是,想要对这其中存在的根本机制有所了解,需要采用动物模型。Lee Kaplan是位于波士顿的马萨诸塞州综合医院减肥中心的主任。他把目光投向了大鼠——尽管其内脏的尺寸意味着这个任务并不轻松。他从希腊招了一名外科医生,名叫Nicholas Stylopoulos,作为他的搭档,与其它研究小组一起合作,开始对接受胃旁路手术的动物进行研究。研究表明,和在人体内一样,胃旁路手术可以使大鼠血糖水平更加稳定,新陈代谢速率增高,并促使大鼠更倾向于选择低脂饮食。

肠道菌群环境

其中一个解释可能来自于胃肠道内寄居的数以万亿的微生物。2009年,来自亚利桑那州立大学(Arizona State University)的Rosa Krajmalnik-Brown等人对3名接受了胃旁路手术患者的粪便中存在的细菌进行了测序。与肥胖及正常体重的对照组相比较,这3名患者肠道内的厚壁菌门(Firmicutes phylum)细菌较少,而变形菌纲(Gammaproteobacteria)类细菌则较多。“即使样本量如此之小,我们还是可以得出具有统计学意义的结果,因为上述微生物群的数量改变实在是太大了,” KrajmalnikBrown说。

研究者尚未阐明这些微生物的改变是从何而来。有一种可能是,属于厚壁菌门的细菌在有氧环境中无法存活,而胃肠道变短意味着原本会在小肠内消耗掉的氧气进入了大肠;还有一种可能性是,手术后,食物消化的速度变快了。(研究小组并未对手术前的患者进行肠道微生物检测,但目前他们正在进行追踪研究,将手术前后的微生物状况进行比较。)对大鼠所做的研究表明,接受胃旁路手术后,大鼠体内的微生物菌群也会发生类似改变。

上述肠道内微生物菌群的改变是否会对健康产生影响,目前还很难断言,但已有研究表明,微生物改变会带来新陈代谢速度的改变。Kaplan等人对肥胖小鼠进行了胃旁路手术,然后把其胃肠道内改变了的微生物菌群转移到无菌的小鼠体内。这些受体小鼠并不是肥胖小鼠,但在接受了上述菌群后,体重还是减轻了大约5%。

有研究证据表明,新陈代谢调控可能起始于胃肠道,然后给大脑、肝脏、胰腺、肾脏和免疫系统发送相应指令。“认为多种信号产生于肠道,是一种崭新的思路,” Kaplan说。

举一个例子,已经有研究者发现胆汁酸在肠道信号传导中发挥作用。这些酸性液体可以促进脂肪乳化,从而使脂类物质更加高效地进行代谢。但是,胆汁酸也可以发挥激素的作用,向位于肠道内的受体发送信号。美国密歇根大学医学中心(University of Michigan Health System)的神经学家Randy Seeley等人决定对此类胆汁激活受体中的一种—— farsenoid-X受体(FXR)进行研究。FXR参与调节葡萄糖代谢,Randy Seeley等将小鼠体内FXR基因进行了敲除,看一看会发生什么。

研究者对基因敲除小鼠及对照小鼠都施行过量喂饲,直至其发胖,然后对它们进行垂直袖状胃切除术(该手术可以和胃旁路手术一样,缩小胃容量,但并未减少小肠长度。)在术后一周,两组小鼠的体重均显著减轻。但是,到术后五周,只有对照组小鼠可以维持减轻后的体重,而基因敲除组小鼠又恢复了术前体重。这说明,缺少了FXR和胆汁酸所传递的信息,手术无法取得减重的疗效。

有趣的是,在对照组小鼠体内,而不是基因敲除组小鼠,厚壁菌门的一类——罗氏菌属(Roseburia)的数量呈现明显增长,此类菌群在糖尿病患者体内应该会减少。这表明FXR及其生物学路径有可能是糖尿病的治疗靶点。

胆汁酸和微生物菌群可以影响肠道与其它器官之间的信息传递,这些器官的葡萄糖调节功能异常可引起糖尿病的发生。但是,去年发表的一份研究表明,在胃旁路手术后,肠道自身的葡萄糖代谢会发生变化。

Stylopoulos在波士顿儿童医院任职,拥有自己的实验室,他和他的同事使用大鼠模型发现,在经过胃旁路手术后,Roux分支——从胃的盲端到重新连接小肠部分的一段肠道,在手术后,无论是内径还是长度都明显增加。“这一段的容量变成了原本的两个大,” Stylopoulos说,而且将一直保持这个大小。这事实上很容易理解,由于胃的容量减小,器官组织势必需要适应新的内脏环境,去消化大量还未经消化的食物。但是,这个分支的增大,需要消耗大量能量,这一能量正来自于葡萄糖。改变了的内脏器官,开始消耗更多的葡萄糖,而且这种状态还会持续,Stylopoulos说。“从本质上讲,小肠变成了更大也更容易‘饿’的器官,需要比以前更多的葡萄糖。”

Stylopoulos认为上述肠道内组织的增长,是导致术后新陈代谢速度增快的根本原因——而并非患者减少了能量摄入。“手术之所以有效,是因为通过手术改变了生理状态,”他说。

当然,体重减少仍然具有重要意义,因为这可以从多方面抑制糖尿病的进展。

有趣的是,在对照组小鼠体内,而不是基因敲除组小鼠,厚壁菌门的一类——罗氏菌属(Roseburia)的数量呈现明显增长,此类菌群在糖尿病患者体内应该会减少。这表明FXR及其生物学路径有可能是糖尿病的治疗靶点。

胆汁酸和微生物菌群可以影响肠道与其它器官之间的信息传递,这些器官的葡萄糖调节功能异常可引起糖尿病的发生。但是,去年发表的一份研究表明,在胃旁路手术后,肠道自身的葡萄糖代谢会发生变化。

Stylopoulos在波士顿儿童医院任职,拥有自己的实验室,他和他的同事使用大鼠模型发现,在经过胃旁路手术后,Roux分支——从胃的盲端到重新连接小肠部分的一段肠道,在手术后,无论是内径还是长度都明显增加。“这一段的容量变成了原本的两个大,” Stylopoulos说,而且将一直保持这个大小。这事实上很容易理解,由于胃的容量减小,器官组织势必需要适应新的内脏环境,去消化大量还未经消化的食物。但是,这个分支的增大,需要消耗大量能量,这一能量正来自于葡萄糖。改变了的内脏器官,开始消耗更多的葡萄糖,而且这种状态还会持续,Stylopoulos说。“从本质上讲,小肠变成了更大也更容易‘饿’的器官,需要比以前更多的葡萄糖。”

Stylopoulos认为上述肠道内组织的增长,是导致术后新陈代谢速度增快的根本原因——而并非患者减少了能量摄入。“手术之所以有效,是因为通过手术改变了生理状态,”他说。

当然,体重减少仍然具有重要意义,因为这可以从多方面抑制糖尿病的进展。

面对患者如何解释

对于临床医生而言,最大的问题是,如何向患者清楚地解释手术的必要性和预后。“这些研究都很严谨,”华盛顿大学医学院的人类营养中心主任Samuel Klein说。“但是,此类手术给啮齿类动物带来的益处和人又是否是一样的呢?”

Klein承认,在研究中发现,与啮齿类动物一样,接受胃旁路手术的患者在术后几天内,就可监测到血糖调节功能的改善。但这也有可能是由于患者在术后的能量摄入,由之前的4,000卡路里变成了400卡路里而造成的。“毕竟,任何一个接受了腹部手术的人,在手术后都不会感到特别饥饿。”

胃旁路手术(gastric bypass)比胃束带手术(gastric banding)具有更高的缓解患者糖尿病症状的比例,胃束带手术是采用硅酮制作的带子把胃部进行困扎,以达到限制进食的目的(详见“外科术式选择”)。动物实验发现,这种差异在于胃旁路手术改变了患者的新陈代谢情况,而胃束带手术则没有。但是Klein却坚持认为,这仅仅是因为接受胃旁路手术的患者体重往往会减少的更多而已。

为了证明自己的这一观点,Klein把胃旁路手术后体重减轻了五分之一的患者,与胃束带手术后减少同样体重的患者进行了比较。结果发现,所有患者在糖耐受、胰岛素敏感性及分泌胰岛素的胰腺β细胞的功能方面都有了显著改善。“两组之间,没有发现任何差异,”Klein说。但是这个研究中存在一个问题:所有研究对象都不是糖尿病患者。因此,Klein目前开始对患有糖尿病的患者进行相同的研究。“也许结果会完全不同,”他说。

当然,他也承认使用啮齿类动物作为模型进行研究,可以为我们提供更加快速的方法,去寻找特异性的生物学路径,并阐明为何有些术式可以抑制糖尿病,或者为什么有些患者相比其他人更有可能通过手术获益。通过对个体路径的检测,研究者希望他们能够向个性化治疗的方向发展——无论是药物、益生菌或者生活方式改变等——让患者获得更好的治疗效果。

在Courcoulas看来,手术后患者反应的多样性及不可预测性——包括体重减轻与糖尿病抑制两方面——是动物实验能够解决的最重要的问题。在与患者进行关于手术方式选择的谈话时,她总是会谈到去年发表的一篇研究论文,该文章对2,500名接受了各种不同胃旁路手术的患者进行了追踪研究。

在手术后三年,那些接受胃束带手术的患者体重平均减少16%,而进行了胃旁路手术的患者则平均减重32%。前者同样对糖尿病有抑制作用,这一点在29%的手术患者中被检测到;而胃旁路手术则使68%的患者糖尿病症状得以改善。Corcoulas说,无论采取的是何种术式,大部分人在手术后六个月内,减重明显。但是六个月后,开始出现区别:有些人会继续明显地减轻体重,而有些则进入平台期,甚至还有一部分患者出现反弹。这种患者在术后反应的不确定性,也正是导致那些本该需要手术的患者难以下决心进行手术的原因。以Corcoulas的中心为例,每年有大约1,500人前来参加相关的信息会议,以了解减重手术的基本知识。接下来,大约有1,000人会选择去和外科医生坐下来详细地谈一谈,最后只剩下700人会最终选择进行手术。

“最大的问题就是,到底哪些因素、哪些预测因子可以帮助我们了解某个患者在接受手术后的预后?” Courcoulas说。临床研究已经发现了一些因素——缺铁、肝脏纤维化、年龄大于50岁等,都和减重较少或不明显有关。但上述因素中,没有一个是完全确定的。“我们现在唯一明确的是,一定要想办法寻找更好地生物学标志物。我那些从事基础科学研究的同事们已经开始为此而努力了。”Courcoulas说。

原文检索:

Virginia Hughes.Weight-loss surgery: A gut-wrenching question. Nature, 16 July 2014; doi:10.1038/511282a